|

|

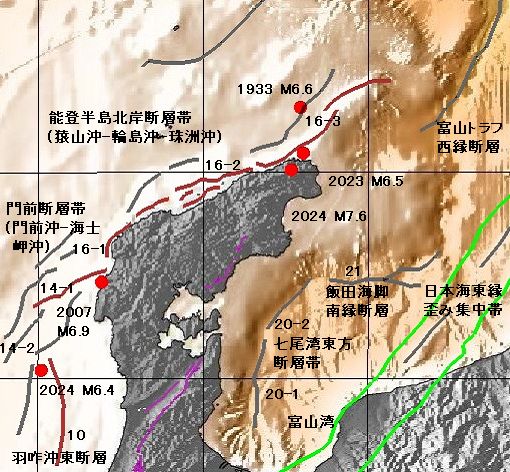

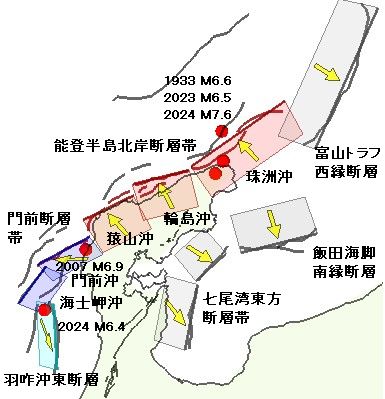

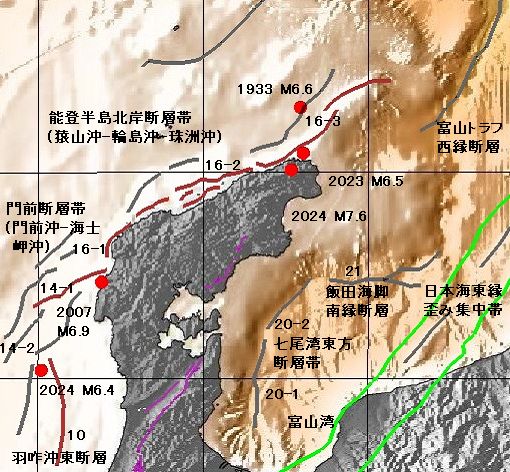

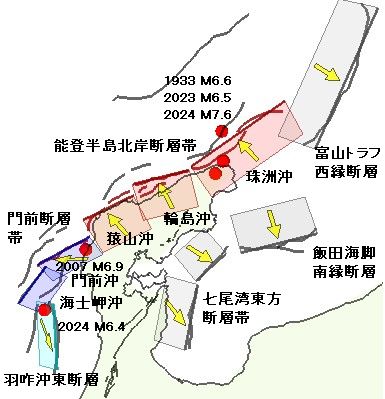

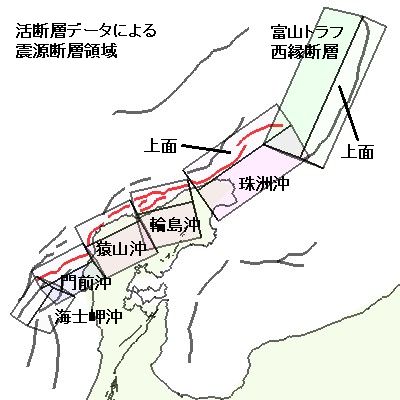

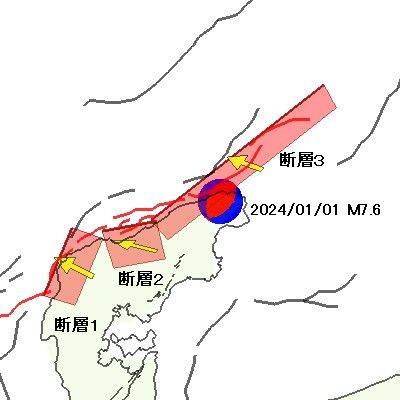

| 図1 能登半島沖の主な活断層 | 図2 活断層の震源断層面 |

|---|

能登半島沖の活断層と群発地震 |

|---|

|

|

| 図1 能登半島沖の主な活断層 | 図2 活断層の震源断層面 |

|---|

| 表1 主な活断層 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 断層名 | 断層型 | 位置(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | 備考 |

| 門前断層帯:門前沖区間、海士岬沖区間 全体の長さ 38km | |||||||

| ・門前沖 | 逆断層(南東側隆起) | 37.18°, 136.48°, 0km | 23km | 17km | 62° | 60° | 14-1 2007/03/25 M6.9 |

| ・海士岬沖 | 逆断層(南東側隆起) | 37.05°, 136.40°, 0km | 18km | 17km | 34° | 60° | 14-2 2024/11/26 M6.6 |

| 能登半島北岸断層帯:猿山沖区間、輪島沖区間、珠洲沖区間 全体の長さ 94km | |||||||

| ・猿山沖 | 逆断層(南東側隆起) | 37.30°, 136.70°, 0km | 24km | 21km | 47° | 45° | 16-1 |

| ・輪島沖 | 逆断層(南東側隆起) | 37.47°, 136.90°, 0km | 23km | 21km | 77° | 45° | 16-2 |

| ・珠洲沖 | 逆断層(南東側隆起) | 37.53°, 137.15°, 0km | 47km | 21km | 58° | 45° | 16-3 2024/01/01 M7.6 |

| 羽咋沖東断層 | 逆断層(西側隆起) | 37.07°, 136.53°, 0km | 30km | 17km | 176° | 60° | 10 |

| 七尾湾東方断層帯:城ヶ崎沖区間、大泊鼻沖 全体の長さ 43km | |||||||

| ・大泊鼻沖 | 逆断層(西側隆起) | 37.12°, 137.17°, 0km | 25km | 21km | 186° | 45° | 20-1 |

| ・城ヶ崎沖 | 逆断層(北西側隆起) | 37.25°, 137.33°, 0km | 21km | 21km | 224° | 45° | 20-2 |

| 飯田海脚南縁断層 | 逆断層(北側隆起) | 37.33°, 137.70°, 0km | 31km | 31km | 256° | 45° | 21 |

| 富山トラフ西縁断層 | 逆断層(西側隆起) | 38.12°, 137.90°, 0km | 61km | 21km | 203° | 45° | 22 |

| 位置は、震源断層面上端の左端に近いライン開始点 | |||||||

| 表2 活断層スペックによる震源断層領域(平行六面体) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 領域 | 位置(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 奥行 | 走向 | 傾き | 備考 |

| 門前沖 | 37.215°, 136.590°, 0km | 23km | 17km | 8.0km | 62° | 60° | 14-1 |

| 海士岬沖 | 37.090°, 136.458°, 0km | 18km | 17km | 8.0km | 34° | 60° | 14-2 |

| 猿山沖 | 37.365°, 136.790°, 1.1km | 24km | 21km | 9.0km | 64° | 45° | 16-1 |

| 輪島沖 | 37.460°, 137.030°, 0km | 23km | 21km | 9.0km | 77° | 45° | 16-2 |

| 珠洲沖 | 37.610°, 137.363°, 1.1km | 45km | 21km | 9.0km | 55° | 45° | 16-3 |

| 富山トラフ西縁 | 37.830°, 137.840°, 1.5km | 61km | 21km | 10.0km | 204° | 45° | 22 |

| 位置は平行六面体の上面の中心、「奥行」は上面(長方形)のタテ、「長さ」はヨコに対応 | |||||||

|

| 図3 震源断層領域(平行六面体) |

|---|

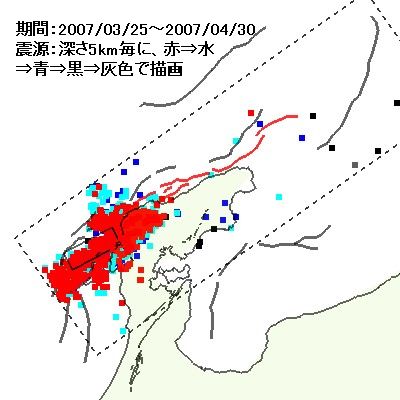

| 表3 地震活動 2007/03/25 - 2007/04/30 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 深さ | M0 - M2 | M3 - M4 | M5 - M7 | 計 |

| 0 - 5km未満 | 1501 (内1176, 外325) | 55 (内50, 外5) | 1 (内0, 外1) | 1557 (内1226 外331) |

| 5 - 10km未満 | 3594 (内3400, 外194) | 181 (内176, 外5) | 3 (内3, 外0) | 3778 (内3579 外199) |

| 10 - 15km未満 | 1335 (内1263, 外72) | 87 (内86, 外1) | 0 | 1422 (内1349 外73) |

| 15 - 20km未満 | 13 (内1, 外12) | 1 (内0, 外1) | 0 | 14 (内1 外13) |

| 20 - 25km未満 | 2 (内0, 外2) | 1 (内0, 外1) | 0 | 3 (内0 外3) |

| 25以上km | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 計 | 6445 (内5840, 外605) | 325 (内312, 外13) | 4 (内3, 外1) | 6774 (内6155 外619) |

| M5 - M7の領域外のデータ1件は、門前沖領域の周辺にあります。 | ||||

|

|

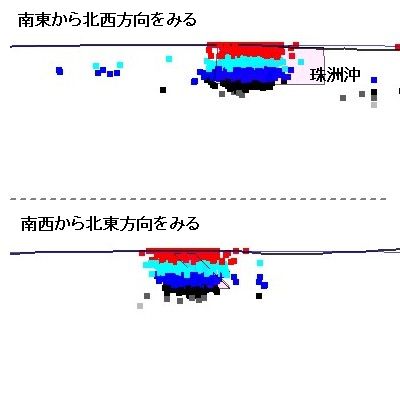

| 図4 震源分布 2007/03/25 - 2007/04/30 | |

|---|---|

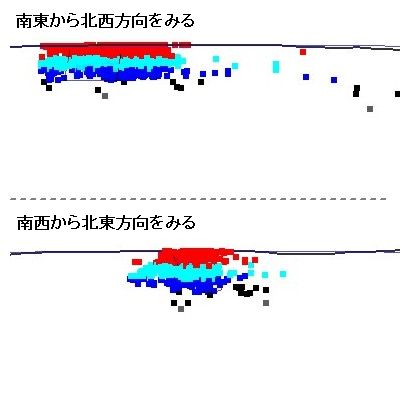

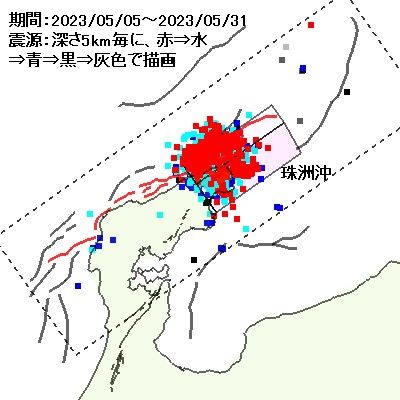

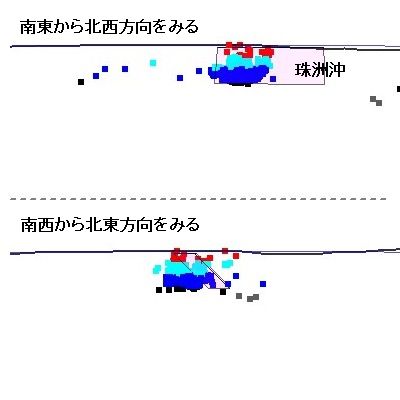

| 表4 地震活動 2023/05/05 - 2023/05/31 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 深さ | M0 - M2 | M3 - M4 | M5 - M7 | 計 | ||

| 0 - 5km未満 | 941 (内452, 外489) | 0 | 0 | 941 (内452 外489) | ||

| 5 - 10km未満 | 2796 (内1721, 外1075) | 19 (内13, 外6) | 3 (内2, 外1) | 2818 (内1736 外1082) | ||

| 10 - 15km未満 | 6454 (内2221, 外4233) | 77 (内30, 外47) | 2 (内0, 外2) | 6533 (内2251 外4282) | ||

| 15 - 20km未満 | 376 (内3, 外373) | 1 (内0, 外1) | 0 | 377 (内3 外374) | ||

| 20 - 25km未満 | 7 (内0, 外7) | 0 | 0 | 7 (内0 外7) | ||

| 25km以上 | 1 (内0, 外1) | 0 | 0 | 1 (内0 外1) | ||

| 計 | 10575 (内4397, 外6178) | 97 (内43, 外54) | 5 (内2, 外3) | 10677 (内4442 外6235) | ||

| M5 - M7で領域外のデータ3件中、2件は珠洲沖領域の周辺にあり、他1件は離れたところにあります | ||||||

|

|

| 図5 震源分布 2023/05/01 - 2023/05/31 | |

|---|---|

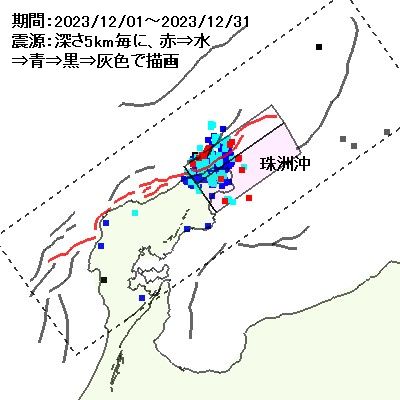

| 表5 地震活動 2023/12/01 - 2023/12/31 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 深さ | M0 - M2 | M3 - M4 | M5 - M7 | 計 | ||

| 0 - 5km未満 | 17 (内8, 外9) | 0 | 0 | 17 (内8 外9) | ||

| 5 - 10km未満 | 107 (内37, 外70) | 1 (内1, 外0) | 0 | 108 (内38 外70) | ||

| 10 - 15km未満 | 471 (内49, 外422) | 4 (内0, 外4) | 0 | 475 (内49 外426) | ||

| 15 - 20km未満 | 23 (内0, 外23) | 0 | 0 | 23 (内0 外23) | ||

| 20 - 25km未満 | 3 (内0, 外3) | 0 | 0 | 3 (内0 外3) | ||

| 25km以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 計 | 621 (内94, 外527) | 5 (内1, 外4) | 0 | 626 (内95 外531) | ||

|

|

| 図6 震源分布 2023/12/01 - 2023/12/31 | |

|---|---|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

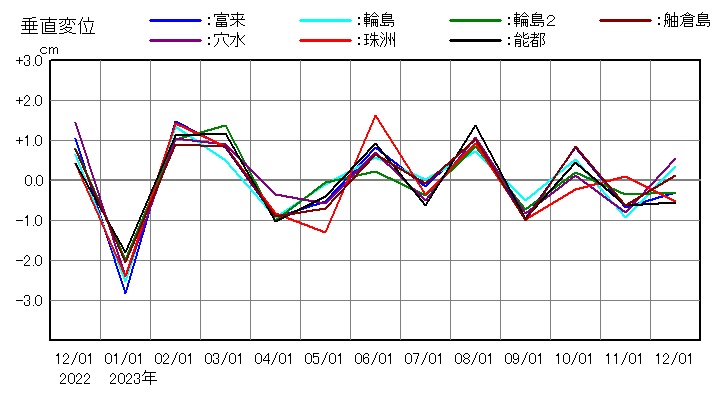

| 石川県の主なGPS基準点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |

| 図7 GPS基準点の垂直変位(各月1日の前月値との差) 2022/12月 - 2023/12月 | |

|---|---|

| 表7 地震活動 本震発生の直前 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 深さ | M0 - M2 | M3 - M4 | M5 - M7 | 計 | ||

| 0 - 5km未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 5 - 10km未満 | 4 (内4, 外0) | 0 | 1 (内1, 外0) | 5 (内5 外0) | ||

| 10 - 15km未満 | 7 (内0, 外7) | 1 (内1, 外0) | 1 (内1, 外0) | 9 (内2 外7) | ||

| 15 - 20km未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 20 - 25km未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 25km以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 計 | 11 (内4, 外7) | 1 (内1, 外0) | 2 (内2, 外0) | 14 (内7 外7) | ||

|

| 図8 2024年能登半島沖地震の震源断層面(国土地理院モデル) |

|---|

| 表8 2024年能登半島沖地震の震源断層面(国土地理院モデル) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 断層パラメータ | 位置(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | すべり角 | 備考 |

| 断層パラ1 | 37.245°, 136.682°, 0.1km | 21.7km | 11.9km | 22.6° | 40.2° | 83.6° | 猿山沖 |

| 断層パラ2 | 37.417°, 136.875°, 0km | 16.2km | 20.8km | 79.7° | 54.4° | 140.7° | 輪島沖 |

| 断層パラ3 | 37.446°, 137.037°, 0km | 64.6km | 11.9km | 51.9° | 49.7° | 114.1° | 珠洲沖 |

| 位置は、震源断層面上端の左端 | |||||||

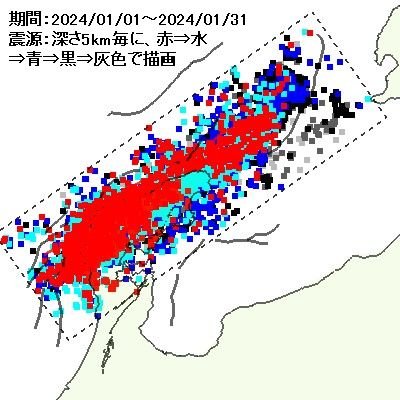

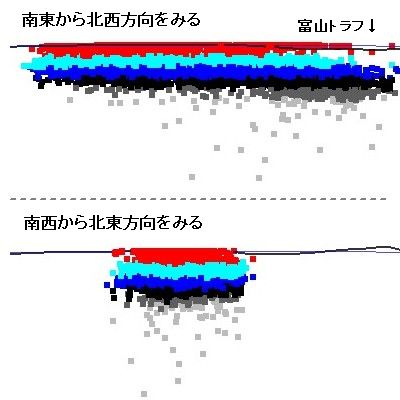

| 表9 地震活動 2024年01月01日 本震発生 - 2024年01月31日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 深さ | M0 - M2 | M3 - M4 | M5 - M7 | 計 | ||

| 0 - 5km未満 | 2414 (内927, 外1487) | 152 (内56, 外96) | 1 (内0, 外1) | 2567 (内983 外1584) | ||

| 5 - 10km未満 | 6502 (内4292, 外2210) | 470 (内352, 外118) | 7 (内5, 外2) | 6979 (内4649 外2330) | ||

| 10 - 15km未満 | 6927 (内4689, 外2238) | 419 (内302, 外117) | 10 (内5, 外5) | 7356 (内4996 外2360) | ||

| 15 - 20km未満 | 1803 (内324, 外1479) | 148 (内22, 外126) | 0 | 1951 (内346 外1605) | ||

| 20 - 25km未満 | 899 (内0, 外899) | 71 (内0, 外71) | 0 | 970 (内0 外970) | ||

| 25km以上 | 112 (内0, 外112) | 13 (内0, 外13) | 0 | 125 (内0 外125) | ||

| 計 | 18657 (内10232, 外8425) | 1273 (内732, 外541) | 18 (内10, 外8) | 19948 (内10974 外8974) | ||

|

M5 - M7で領域外の8件中、3件が珠洲沖周辺、1件が輪島沖周辺、2件が猿山沖周辺、 1件が門前沖周辺、1件が富山トラフ西縁周辺にあります。 | ||||||

|

|

| 図9 2024年能登半島沖地震の地震活動 2024/01/01 - 2024/01/31 | |

|---|---|

|

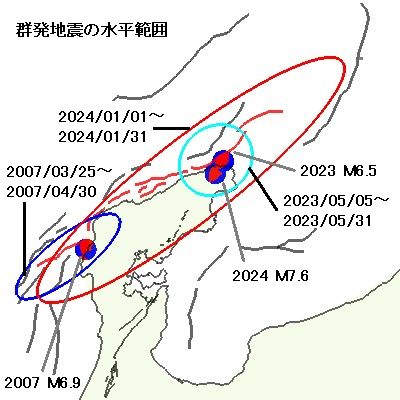

| 図10 群発地震の水平範囲 |

|---|