|

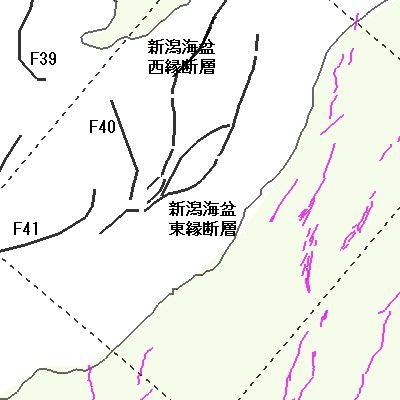

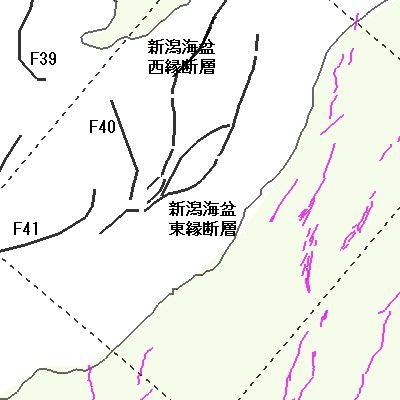

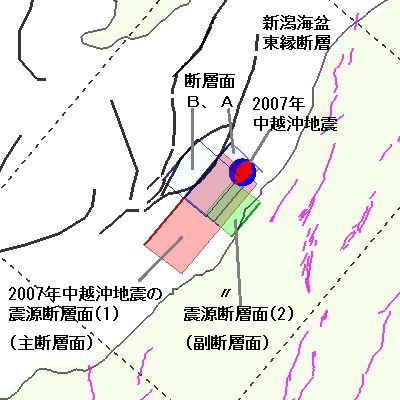

| 図1 新潟海盆東縁断層 |

|---|

2007年中越沖地震 本震M6.8の断層を探る |

|---|

|

| 図1 新潟海盆東縁断層 |

|---|

|

|

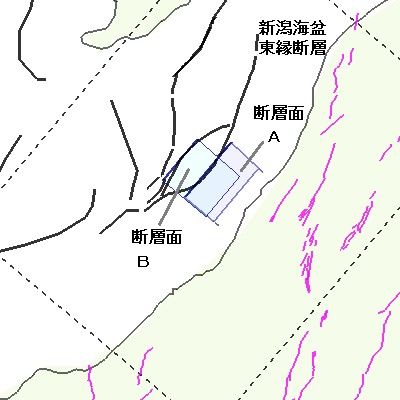

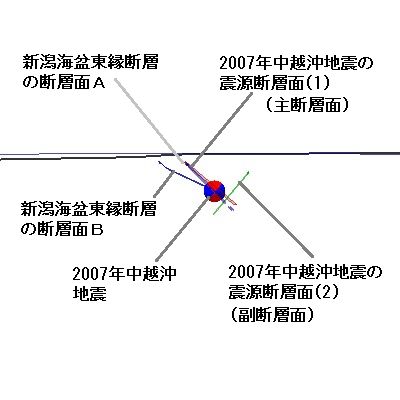

| 図2 新潟海盆東縁断層の断層面 | |

|---|---|

| 表1 新潟海盆東縁断層の断層面スペック | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 位置 | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | 傾斜面 |

| A | 37.56, 138.52, 2.0km | 16km | 12km | 40° | 45° | 南東側傾斜 |

| B | 37.58, 138.45, 1.5km | 12km | 9km | 40° | 40° | 南東側傾斜 |

| 位置は矩形の上端左端 | ||||||

|

|

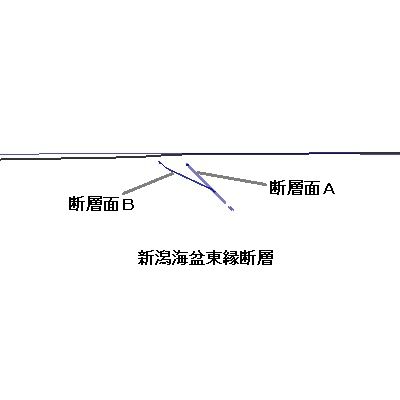

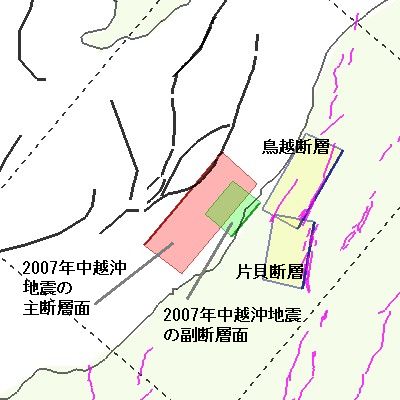

| 図3 2007年中越沖地震 本震の断層面 | |

|---|---|

| 表2 2007年中越沖地震 本震の震源断層モデル(国土地理院) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | 位置 | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | Mw | 備考 |

| 1 | 37.409°, 138.360°, 2.0km | 27km | 14km | 40° | 40° | 6.6 | 主断層面 |

| 2 | 37.495°, 138.653°, 4.0km | 10km | 12km | 220° | 50° | 6.2 | 副断層面 |

| 位置は矩形の上端左端 | |||||||

| 表3 2007年中越沖地震本震の初動解データ(防災科研) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年月日 | 震源位置 | 解析深さ | M | 節面1 | 節面2 | ||

| 2007/07/16 | 37.5568, 138.6095, 16.75km | 8km | 6.8 | 215°,49°,80° | 49°,42°,101° | ||

| 震源位置は一元化データによる | |||||||

|

|

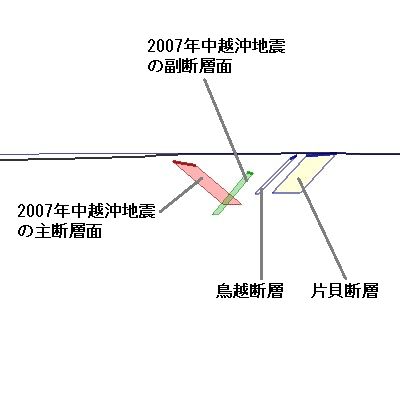

| 図4 2007年中越沖地震本震の副断層面と鳥越断層、片貝断層の震源断層面 | |

|---|---|

| 表4 鳥越断層、片貝断層の震源断層面パラメータ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 断層 | 位置 | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き |

| 鳥越断層 | 37.52°, 138.80° | 20km | 12km | 210° | 45° |

| 片貝断層 | 37.39°, 138.77° | 15km | 12km | 190° | 45° |

| 位置は矩形の上端左端。深さは0kmとして描画 | |||||