|

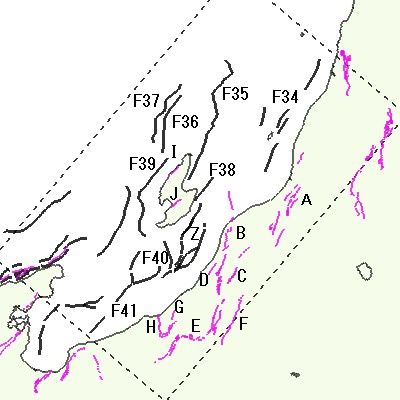

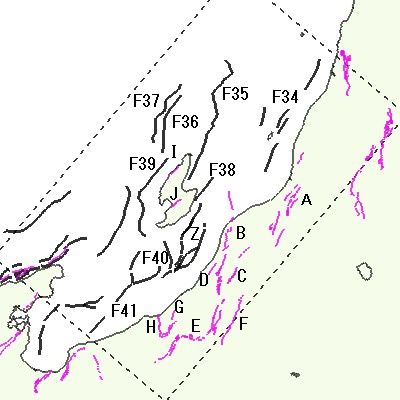

| 図1 主な活断層 |

|---|

新潟沖の活断層と震源断層モデル |

|---|

|

| 図1 主な活断層 |

|---|

| 表1 主な活断層 | |||

|---|---|---|---|

| 海域 | 陸域 | ||

| F34 | 1964年新潟地震の震源断層と庄内平野沖の隆起帯を形成した断層(逆断層) | A | 櫛形山脈起震断層(逆断層) |

| F35 | 大佐渡の北方延長に相当する隆起帯を形成した断層(逆断層) | B | 長岡平野西縁起震断層(逆断層) |

| F36 | 瓢箪礁(ひょうたんぐり)を隆起させた断層(逆断層) | C | 悠久山起震断層(逆断層) |

| F37 | 越路礁に対応する断層(逆断層) | D | 常楽寺起震断層(逆断層) |

| F38 | 佐渡島南東側の断層(逆断層) | E | 十日町起震断層(逆断層、一部正断層あり) |

| F39 | 佐渡島西方沖の断層(逆断層) | F | 六日町起震断層(逆断層) |

| F40 | 佐渡島南方沖佐渡堆を隆起させた断層(逆断層) | G | 高田平野東縁起震断層(逆断層) |

| F41 | 高田沖から親不知沖の断層(逆断層) | H | 高田平野西縁起震断層(逆断層) |

| Z | 佐渡(新潟)海盆東縁断層(逆断層) | I | 小田起震断層(逆断層) |

| J | 国中南起震断層(逆断層) | ||

|

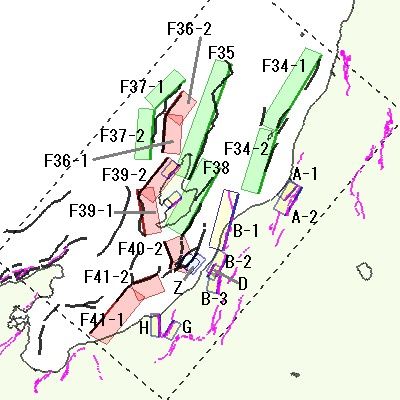

| 図2 活断層の震源断層面 |

|---|

| 表2 主な活断層のスペック | ||||

|---|---|---|---|---|

| No | セグメント | 断層型 | 長さ(L)、幅(W) | 走向、傾き、傾斜(すべり角) |

| 陸 域 | ||||

| A 櫛形山脈起震断層 | ||||

| A-1 | 加治川 | 逆断層 | L=16km、W=10km | N40E、45W、西側傾斜 |

| A-2 | 櫛形 | 逆断層 | L=26km、W=15km | N30E、45W、西側傾斜 |

| B 長岡平野西縁起震断層 | ||||

| B-1 | 弥彦 | 逆断層 | L=48km、W=20km | N20E、45W、西側傾斜 |

| B-2 | 鳥越 | 逆断層 | L=20km、W=15km | N30E、45W、西側傾斜 |

| B-3 | 片貝 | 逆断層 | L=15km、W=10km | N10E、45W、西側傾斜 |

| C 悠久山起震断層 | ||||

| C | 悠久山 | 逆断層 | L=15km、W=10km | N30E、45E、東側傾斜 |

| D 常楽寺起震断層 | ||||

| D | 常楽寺 | 逆断層 | L=12km、W=10km | N30E、45E、東側傾斜 |

| E 十日町起震断層 | ||||

| E-1 | 十日町盆地西縁 | 逆断層 | L=33km、W=20km | N30E、45W、西側傾斜 |

| E-2 | 平滝 | 逆断層 | L=10km、W=10km | N70W、45S、南側傾斜 |

| E-3 | 関田峠 | 正断層 | L=8km、W= 5km | N60E、60、- |

| E-4 | 黒岩山 | 逆断層 | L=13km、W=10km | N20E、45W、西側傾斜 |

| E-5 | 古海 | 逆断層 | L=14km、W=10km | N60E、45N、北側傾斜 |

| E-6 | 土市 | 逆断層 | L=29km、W=15km | N20E、45E、東側傾斜 |

| F 六日町起震断層 | ||||

| F-1 | 小出 | 逆断層 | L=19km、W=10km | N30E、30W、西側傾斜 |

| F-2 | 石打 | 逆断層 | L=24km、W=15km | N30E、50W、西側傾斜 |

| G 高田平野東縁起震断層 | ||||

| G | 高田平野東縁 | 逆断層 | L=25km、W=15km | N30E、45E、東側傾斜 |

| H 高田平野西縁起震断層 | ||||

| H | 高田平野西縁 | 逆断層 | L=18km、W=10km | N0E、 45W、西側傾斜 |

| I 小田起震断層 | ||||

| I | 小田 | 逆断層 | L=14km、W=10km | N40E、45W、西側傾斜 |

| J 国中南起震断層 | ||||

| J | 国中南 | 逆断層 | L=10km、W=10km | N50E、45S、南側傾斜 |

| 海 域 | ||||

| F34 | F34-1 | 逆断層 | L=71.9km、W=19.7km | 211°、45°、106° |

| F34-2 | 逆断層 | L=52.0km、W=19.7km | 197°、45°、 97° | |

| F35 | -- | 逆断層 | L=99.1km、W=19.2km | 200°、45°、96° |

| F36 | F36-1 | 逆断層 | L=31.3km、W=19.1km | 4°、45°、46° |

| F36-2 | 逆断層 | L=23.6km、W=19.1km | 36°、45°、97° | |

| F37 | F37-1 | 逆断層 | L=33.9km、W=18.8km | 227°、45°、130° |

| F37-2 | 逆断層 | L=41.0km、W=18.8km | 185°、45°、 90° | |

| F38 | -- | 逆断層 | L=62.6km、W=23.6km | 209°、45°、95° |

| F39 | F39-1 | 逆断層 | L=37.3km、W=18.0km | 350°、45°、67° |

| F39-2 | 逆断層 | L=36.9km、W=18.0km | 38°、45°、73° | |

| F40 | F40-1 | 逆断層 | L=14.7km、W=18.9km | 26°、45°、84° |

| F40-2 | 逆断層 | L=27.7km、W=18.9km | 338°、45°、66° | |

| F41 | F41-1 | 逆断層 | L=51.5km、W=22.7km | 37°、45°、 75° |

| F41-2 | 逆断層 | L=34.1km、W=22.7km | 55°、45°、102° | |

| Z | Z-A | 逆断層 | 矩形L=16.0km、W=12.1km | 40°、45°、-- |

| Z-B | 逆断層 | 矩形L=12.0km、W=9.5km | 40°、40°、-- | |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||